便秘について その1

今日から新しいテーマでブログの更新をしていきたいと思います。

新しいテーマは“便秘”です。

最初に“便秘”という状態がどのくらいのお子さんに起きているのかということから始めましょう。ある研究によれば3~8歳の3600人の小児のうち、約20%が、便秘の状態であったことがわかりました。

もしかすると、“便が何日も出ない”という状態が、これほど多くのお子さんに起きているのかと疑問に思われるかもしれません。でも、実は便秘というのは“便が出ない”というだけではないのです。

では、“便秘”とはどのような状態をいうのか整理してみましょう。

医学的には便が滞った状態(排便回数、量が減る)と、便が出にくい(排便に努力、苦痛を要する)または、いきんでも出ない状態の両方を便秘といいます。

したがって、次のような状態はいずれも便秘を疑う症状なのです。

① 便が何日も出ない(わかりやすいですね)

② 排便時の痛み

③ 切れ痔(出血、傷から出るような色の血が付着)

④ 排便我慢(便をしたそうなのに、出そうとしない)

⑤ トイレが詰まりそうなほどの大きな便

⑥ 便失禁(便汁の漏出)

⑦ 直腸に便を触れる

⑧ 繰り返す腹痛(原因不明の腹痛では便秘が原因として最も多い)

⑨ げっぷ、口臭

⑥の便失禁についてもう少し説明します。

非常に強い便秘の場合、体は硬い便を何とか押し出そうとして、腸液の分泌が盛んになります。腸液が潤滑油のように働き、便を排出しようとするわけです。しかし、便秘が非常に強いと、便は出ずに便の周囲を通った腸液がじわじわと肛門のから流れだしてくるのです。つまり意識していないのにパンツが少量の便や便汁で汚れるのです。

いかがでしょうか?

毎日排便があっても、実は“便秘”かも知れないことがお分かりいただけたでしょうか?。これを機会に一度お子さんの排便習慣、便の状態をチェックしてみてください。

次は、便秘の起きやすい時期や便秘に悩むお子さん・お母さんの気持ちについて書こうと思います。

アトピー性皮膚炎をどう予防し、どう治療するか

さて、今日は食物アレルギー(食品の感作)が起きる場所となる、アトピー性皮膚炎は予防できないか?、起きてしまったアトピー性皮膚炎とはどう付き合うかという話です。

これまでの研究で、出生直後の赤ちゃんに毎日保湿剤などを塗るグループと、このような介入をしないグループに分けて、アトピー性皮膚炎の発症が予防できるがどうかが比較検討されています。

それによると、早期からの保湿剤の使用はアトピー性皮膚炎を予防するという結果と、予防効果はないという結果が両方存在します。はっきりした結論は出ていないのです。

どうやら一般の赤ちゃんまで含めると、全員になんとなく保湿剤を塗るのはあまり意味がなさそうで、アトピー性皮膚炎の家族歴がはっきりしているハイリスクの赤ちゃんには、このような介入は意味があるかもしれません。

次に、発症してしまったアトピー性皮膚炎とどう付き合うかです。

小児のアトピー性皮膚炎では、一見湿疹がないような場所にも組織レベル(顕微鏡レベル)でみると、炎症が隠れていることが多いのです。そういう観点からは、明らかな皮膚炎の周囲までふくめて、一見健康に見える皮膚にも軟膏治療を行う意味がありそうです。

そして一旦皮膚の状態がよくなったら、再度湿疹が出たら軟膏を塗る(リアクティブ)というやり方もありますが、実は湿疹がでていなくても、何日かおきに軟膏を塗る(プロアクティブ)というやり方の方が、皮膚の状態のコントロールはいいのです。

当然、皮膚の状態がよい方が、その後にダニ抗原に対するアレルギーの感作は少ないという結果も出ています。

以上をまとめると、

アトピーのハイリスクの赤ちゃんには、生後早期からの保湿はアトピー性皮膚炎発症予防の意味があるかも。

一旦発症してしまったアトピー性皮膚炎には、湿疹の周囲まで含めて広めに軟膏治療を行った方がよい。

また、皮膚の状態がよくなっても、湿疹が再発する前から何日かおきに軟膏を塗った方がコントロールはよい。

ということになります。

食物アレルギーの予防について ミルクその他の食品

さて、食物アレルギーの発症予防について、前回の続きです。

前2回の内容のおさらいをすると、

食品を除去(食べずに摂取時期を遅らせる)することが、食物アレルギーの発症にかかわる要因であること、卵であれば具体的な摂取開始の時期は生後5~6か月頃から、摂取する内容は、卵黄は自由に、卵白なら米粒1個程度から食べ出せばよいでしょうということを書きました。

では、牛乳(ミルク)アレルギーの発症予防についてはどうでしょう?

なんとなく今までの内容から想像がつくと思いますが、ミルクに関しても少量の早期摂取がミルクアレルギーを予防することがわかっています。

まず生後1か月から3か月まで、母乳栄養に加え普通ミルクを毎日、必ず少量摂取するグループと、母乳だけ摂取するか、必要なら母乳以外に大豆乳を摂取する(ミルクは使用しないということですね)グループに分けます。生後3か月以降は、どちらのグループも母乳と必要によりミルクを摂取するようにして観察したところ、毎日ミルク摂取を行ったグループではミルクアレルギーの発症がかなり少なかったのです。

この際、アレルギーが予防できたミルク量は10ml程度(毎日)であったこともわかっています。

この結果は、母乳栄養を否定するものではありません。

食物アレルギーの発症予防という観点からは、ミルクの早期摂取の有用性が示されたということです。ちなみに、普通ミルクを加水分解した低アレルギーミルク(アレルギー用ミルク)はミルクアレルギーの発症予防には関係しないことがわかっています。これらのことから、離乳食では普通ミルクの摂取を推奨するようになっています。

その他の食品についても、家族がよく食べるアレルゲン食品は早期摂取する方がよいのではないかとのことです。これは家族がよく食べる食品では、家庭環境のホコリの中に食物抗原がふえてしまうからで、乳児湿疹、アトピー性皮膚炎では経皮感作から食物アレルギーを発症することにつながるからです。

今日はここまでです。

次は、もう一つのリスクの乳児湿疹やアトピー性皮膚炎とどう付き合うかについて書きます。

食物アレルギーの予防について 食品の早期摂取は危険?安全?

前回のブログで、乳児期早期から少量の食品の摂取を始めた方が、食物アレルギーを起こしにくいという記事を書きました。

今回はその根拠と、実際の離乳食での食べさせ方について書きます。

さて、食品をいつから食べさせるのかという考え方の歴史的な変遷ですが・・、

2000年のアメリカ小児科学会では、アトピー性皮膚炎があったり家族歴がはっきりしているアレルギーのハイリスク児の場合、食物アレルギーが心配なら、摂取の開始は遅らせましょうという考え方を推奨していました。

ところが、2015年にイギリスで行われたピーナツアレルギーの発症予防に関する検討で、アトピー性皮膚炎や卵アレルギーのある乳児でも、早く食べ出した方がアレルギーを予防できるという研究結果が発表されました。心配して食べないよりも、積極的に食べた方がいいですよという、アメリカの推奨とは正反対の結果ですね。

ただしこの研究の中で、アレルギーのリスクが比較的高い乳児では、最初の摂取でアレルギー症状が出る場合があることもわかりました。これを受けて、その後、食べ始める量が多いとアレルギーを起こすのではないか?もっと少ない量で食べたら予防できるのではないのか?という検討が行われました。

日本で行われたアトピーの乳児を対象にした検討で、生後6か月からほんの少しの加熱卵粉末を摂取し始め、次第に増量して摂取を続けた場合、摂取をしない場合に比べて、卵アレルギーの発症率が80%も低かったという結果がでました。

これは少量を食べ続けて、食物アレルギーを予防することが出来た世界初の研究です。

これを受けて、日本小児アレルギー学会からも、2017年6月にまず医療関係者向けに鶏卵アレルギーの発症予防に関する提言が発表されました。その後、その内容を一般の方へ説明する解説が10月に発表されています

69f6d7cc633708191f30fdad9b699c96.pdf (jspaci.jp)

その要旨は、アトピー性皮膚炎があったら、つるつるに治して、生後6か月から卵を食べ始めましょうということになります。

2019年3月の厚労省、授乳離乳の支援ガイドにも生後5~6か月から卵黄を食べ始めるように記載されるようになりましたが、これには細かい食べさせ方は書いてありません。

そこで、離乳食での開始のやり方を説明します。

日本小児アレルギー学会では固ゆでの卵黄1/3個(全卵0.2g換算)から、海外の提言では全卵をティースプーン1/4杯程度から食べることを推奨しています。

今回の講演では、卵黄は自由に食べていいでしょう、卵白については固ゆで米粒1個大位から1粒ずつ増やせばよい(5~10粒で0.2g)のでは?というアドバイスがありました。

わたしも日常の診療の場面では、「卵白はまだ怖くて試せていません」という声をよく聞く場合があります。これからは、このような具体的な例を挙げて説明すれば、保護者の不安を軽くし、一歩先へ踏み出していただけるサポートが出来そうだと感じました。

今回はここまでです。

次回はミルクその他の食品について書きます。

食物アレルギーの予防について

乳児期の赤ちゃんの心配事として、よくお聞きすることに食物アレルギーがあります。

例えば、離乳食を食べる前に食物アレルギーの検査は必要でしょうか?

乳児湿疹があるので、卵などを食べるのは遅らせた方がよいのでしょうか?などなど。

今回は、先日の小児科学会での食物アレルギーの予防に関する講演内容を自分なりにまとめて、

食物アレルギーがあるとアトピー性皮膚炎になるの?

アトピー性皮膚炎があると食物アレルギーをおこしやすいのか?

このような疑問に答える記事を書きたいと思います。

最初に結論を書いてしまいますが、食物アレルギーのハイリスク因子はアトピー皮膚炎や乳児湿疹です。

炎症のある皮膚には環境中のアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)がくっつきます。体はそれを敵として認識することでアレルギーが発症してしまうのです。この場合のアレルゲンは、一般に思い浮かべるような環境中のホコリ(ダニアレルゲン)だけではありません。実は家族が生活する環境には、調理や食事によって発生した食物アレルゲンが存在します。でも、食物を乳児期早期(具体的な時期については後で述べます)から制限せず摂取していると、体はその食品を敵とは認識しません。逆に除去していると、炎症のある皮膚で起きた食物を敵と考える反応がそのまま成立して、食物アレルギーが起きてしまいます。

つまり食物アレルギーの発症につながる要因は

① きちんと治療されていないアトピー性皮膚炎、乳児湿疹があること

② 赤ちゃんが食物を除去している(食べるのを遅らせている)こと

③ 環境中にアレルゲンがあること

ということになります。

逆に言うと食物アレルギーを予防するには

① アトピー性皮膚炎の家族歴があれば保湿を行い、アトピー性皮膚炎を予防する。

もうすでにアトピー性皮膚炎があるなら、積極的に治療してコントロールする。

② 4~6か月(乳児期早期)からの食物摂取の開始

③ 赤ちゃんが食べないような食物(ナッツ類など)は思い切って除去する。

もしくは掃除などの環境整備を頻回に行う。

ということになりそうです。

今回はここまでです。

次回、早いうちに卵、牛乳などの食物を摂取開始するタイミングについて書きます。

マスクを300枚寄贈頂きました

先日、日野町ライオンズクラブの方が医院までお越しになり、マスクを300枚寄贈してくださいました。日頃の診療に対する感謝のお手紙が添えてありました。一時よりは手に入りやすくなったものの、いまだにマスクの価格は高騰しています。そんな中での思いもかけないプレゼントに職員一同、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、がんばります!

コロナウイルス感染かなと心配になったとき(受診の前に)

新型コロナウイルスの感染を心配される場合ですが・・

医療機関を受診する前に、知っておいてもらいたいこと、心がけて頂きたいことがあります。

まず、一般の診療所では新型コロナウイルス感染を疑った場合、診察・診断はできません。当然うちも出来ません。

-

新型コロナウイルス感染を診断するPCR検査は保険適応となりましたが、医師が必要と判断した場合に、都道府県が指定する医療機関のみで実施されます。

-

以上の事から、“コロナウイルス感染ではない”という診断をもとめての受診、特に通常は自宅の安静で治しているような症状で、医療機関を受診されることは控えて頂くのがよいと思われます。

-

-

-

-

なぜなら、病院に人混みを作らないことで、体調不良で受診してくる乳幼児や高齢者、基礎疾患のある人をコロナウイルスから守れるからです。

-

もちろん、症状が4日以上長引いているとか、倦怠感が強い、息苦しい、食事がとれないなど、症状が重いと感じるようでしたら、迷わず医療機関を受診してください。

お子さんを見守っていただいているお父さん、お母さんへ。お子さんの症状に気になることがあり、親として病院に行こう!と思われた場合は、迷わず受診してください。このような情報をお伝えして療養の指導を行い、患者さんに安心していただくのが私たちの役目だと思っていますので。

新型コロナウイルスについて知っておいてほしいこと

先日、県内でも新型コロナウイルス感染者が確認されました。

今後、新型コロナウイルスにかかったのではないかと心配され、受診を希望される方も出てくると思います。また、医療機関を利用すると新型コロナウイルスに感染するかもしれないと、受診を控えられる方もおられるでしょう。

新型コロナウイルスに関して、これから身近な問題になりそうなことや、医療機関を受診するときに心がけて頂きたい一般的なことをまとめました。

- 1) まず、感染者が増えているといっても、現状では流行地域が散発的にみられる程度です。一般的な生活を送る場合、感染の危険はそれほど高くないと言えます。

-

2) 例えば日本環境感染学会によると、患者のそばを歩くだけでは、暴露リスクは無しと判断します。また、おたがいがマスクを着用せずに、1~2分間新型コロナ患者と会話した時も、暴露リスクは低リスクです。(ただし、咳こんでいたらリスクは上がります)

-

3) 罹患した場合も大多数は軽症・無症状で経過します。

-

でも散発的な流行で封じ込めないと、無症状か軽症で経過する感染者が多数発生します。やがては大流行につながります。そして、ハイリスクといわれる高齢者や基礎疾患をお持ちの方から、重症者や死亡者が増加するでしょう。また、流行阻止のために、さらに社会・経済活動が制限されれば、景気全般・雇用や賃金などにも影響が出かねません。

-

以上の事から、新型コロナウイルスを恐れすぎることなく、しかし私たち(自身・家族・隣人)の生活と健康を守るためには、やはり予防が大切になります。

-

予防については、飛沫感染対策、接触感染対策などと標準予防策につきます。

予防策については、正しい方法を知って頂く必要があります。

-

-

以下のページを参考にしてください

-

首相官邸

新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~

一般的な事柄、相談窓口の情報など

東北医科薬科大学作成

より詳しいマスクの扱い方・注意点(8ページ以降)などが記載されている

-

環境整備について

厚労省

-

家庭内に感染者が出たとき、環境整備などについて

国立感染症研究所

-

やや専門的な記載ですが自宅での対策・環境整備が記載されている

お子さんの「かかりつけ医」をもちましょう

「かかりつけ医」とは、病気になった時や健康に不安があるときに、すぐに相談できる一番身近なお医者さんのことです。

単に病気の診療をするだけではありません。

「かかりつけ医」は一般的な病気の治療と健康相談や最新の医療情報を提供する窓口になります。また必要があれば、患者さんと大きな病院との懸け橋にもなります。

「かかりつけ医」がいれば、病気になった時や健康に不安があるときにスグに相談できるのです。

それではどのように「かかりつけ医」を選んだらいいのでしょうか?

いくつかのポイントをあげておきますので参考にして下さい

(1)距離的に近く診療時間帯にかかりやすい

家や保育園・幼稚園に近いとか、曜日や時間の都合がいいかどうかというのは、おそらく一番多くの人が重視することでしょう。

(2)病状の説明がわかりやすく質問しやすい

実際の距離だけでなく、心理的な距離も大切です。遠慮なく色々なことを相談できる医師がかかりつけ医に向いています。 なかなか治らない時に、初めにかかった医師に「もらっている薬ではよくならない」とか、「こんなに調子が悪いことが続くのはなぜでしょう?」と率直に聞くことができるといいですね。

(3)小児科専門医である

小児科の専門的な勉強と経験を積み、日本小児科学会の試験を受けて認められた医師は、「小児科専門医」と掲げています。病気の診察だけでなく、乳幼児健診も子どもの成長と発達をよく知る専門医にしてもらったほうがいいですね。

(4)適切なタイミングで他の医療機関を紹介してくれる

子どもの場合、内科だけでなく、皮膚科や耳鼻科などに関連する病気にもよくかかります。専門の医師でなくても、ひとまず子どものことならなんでも相談できるといいですね。さらに必要な場合は、速やかに別の医療機関を紹介してくれるのが望ましいです。

(5)看護師、診療助手、受付の方の知識や対応がよい

急な受診をお願いしたときや、待合で体調が悪いときに、診療所の職員に親切に対応してもらえた。また医師に聞きそびれたことも気軽に相談できる職員がいてくれる。これはその診療所が持っている、医師だけではない看護師さんやスタッフの総合力です。これもかかりつけ医を選ぶ時のポイントになるでしょう。

わたしたちあいさか小児科は、医師・スタッフが皆様から「かかりつけ医」として支持して頂けるように努力いたします。

なお、常時「小児科かかりつけ医登録」を行っていますので、詳しくは受付・診察室でお問い合わせ下さい。

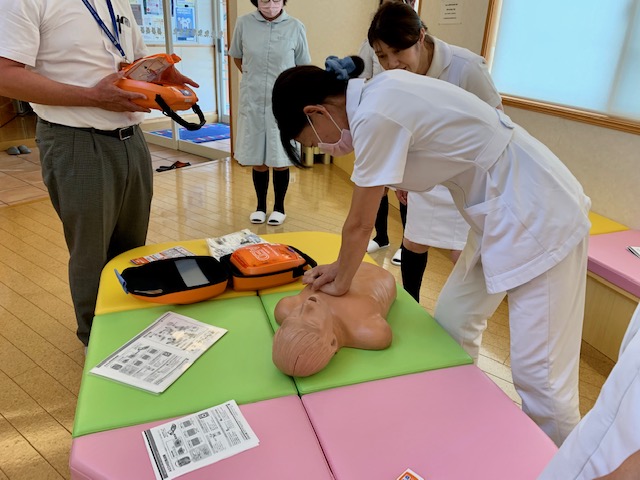

救命救急の勉強会を行いました